SNSを中心に話題になった「小型ファン偽広告」のニュースは、消費者だけでなく私たち販売者にとっても他人事ではない重大な問題です。

一見すると「ひどい話だな」で終わりがちなこの事件ですが、OEM商品を取り扱う販売者にとっては、広告表現の限界や、気づかぬうちに誤認させてしまうリスクへの警鐘ともいえます。

この記事では、実際に問題となった広告内容と、それに関連する法的ルール、そして私たちOEM販売者が日々気をつけるべきポイントについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。

なぜ炎上?小型ファンの嘘広告が話題になった背景

「まさか、ここまで嘘をつくとは…」と驚いた人も多いはずです。

ニュースでも話題となった小型ファンの広告には、信じがたい虚偽情報が盛り込まれていました。

この章では、炎上のきっかけとなった「小型ファンの偽広告」が具体的にどんな内容だったのか、なぜそれが問題視されたのかを解説します。

実際に使われた広告表現を分析し、誇張や虚偽がどのように信頼を損なうかを見ていきましょう。

広告に書かれていた“やりすぎ表現”の中身

「東京消防庁推薦」「楽天ランキング1位」「パナソニックが開発」など、権威ある機関や企業の名前を勝手に使って商品の信頼性を高めようとした表現が多く見られました。

まったく関係のない団体や大学の名前を「共同開発」「監修」として使っていた例がありました。

中には実在する教授の名前を使用していたケースもあり、極めて悪質です。

「1秒で室温を20度下げる」「軍事用冷却チップ搭載」など、現実ではあり得ない機能を誇張した広告もありました。

科学的根拠のない表現は、消費者を著しく誤認させる恐れがあります。

なぜ売れた?“ギリ信じたくなる価格設定”

価格設定が絶妙で、騙されたとしても「泣き寝入り」しやすい金額だったことも炎上の一因です。

約5,000円という価格は高すぎず安すぎず、消費者の心理をうまく突いていました。

「この価格で本当に高性能ならお得かも」と思わせる設定が巧妙です。

完全に信じきっていなくても「試しに買ってみようかな」と思わせてしまう絶妙なラインでした。

「プレゼントに最適」など、いかにもありそうなキャッチコピーも多用されていました。

虚偽と断言しにくい表現が多いほど、被害の実態が表面化しづらくなります。

知らなかったでは済まされない!広告で注意すべき法律

「少しくらいなら大丈夫」と思って出した広告が、実は法律違反だった…そんな事例は珍しくありません。

ルールを知らずに越えてしまえば、悪質とみなされても仕方がないのです。

この章では、広告を出す際に必ず守らなければならない「景品表示法」や「薬機法」などの法規制について解説します。

知らずに違反してしまうケースを防ぐために、NGな広告表現の具体例とあわせて説明していきます。

景品表示法でNGな誇大・不当表示

この法律では、商品やサービスを実際よりも著しく優良・有利に見せる広告表示を禁じています。

実際より「お得に見せる」二重価格はアウト

通常価格の根拠がない「今だけ1980円!」という表現はNG。実際に過去にその価格で販売した履歴がないと、誇大表示にあたります。

「医師推奨」「ランキング1位」は根拠必須

専門家による監修や推薦、ランキング実績をうたう場合は、必ず裏付けとなる証拠が必要です。根拠のない主張は法令違反に直結します。

薬機法で禁止されている健康・美容系表現

サプリや化粧品などで「シミが消える」「痛みが治る」などの効果を断定する表現は、薬機法違反になります。

「治る」「改善する」はNGワード

医薬品でない商品が治療効果を暗示するのは完全にアウト。たとえ口コミやレビュー形式でも違反となることがあります。

「効果には個人差あり」でも安心できない

免責を装って「個人の感想です」としても、一般に効くように見せかけると違法です。口コミの見せ方にも注意が必要です。

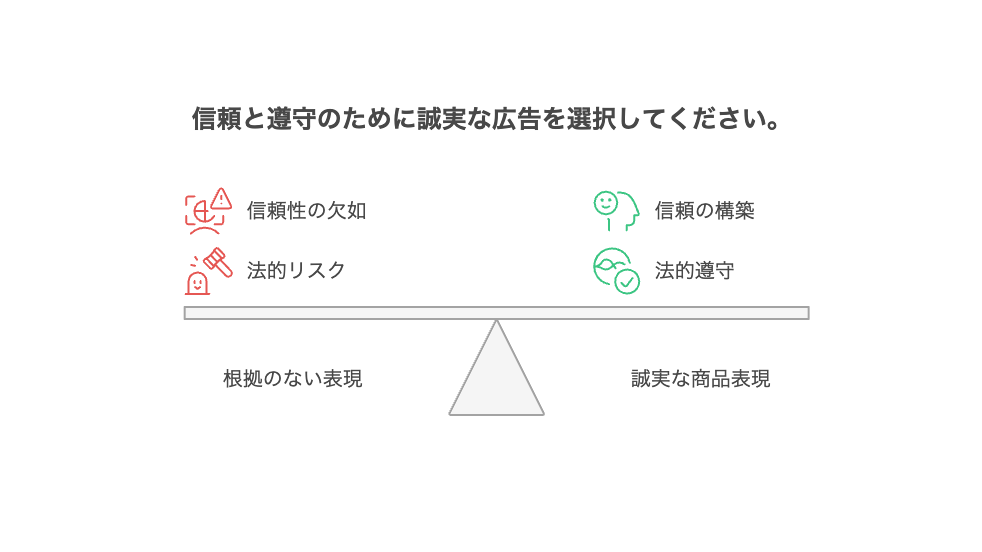

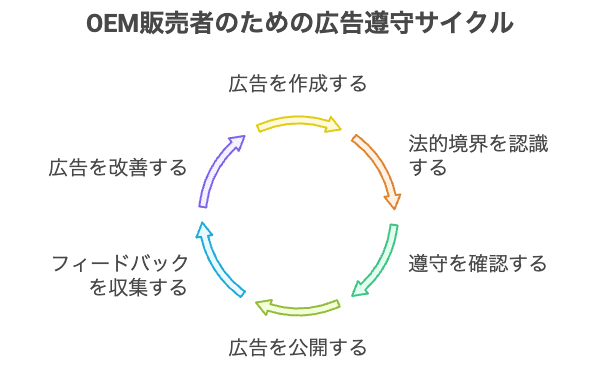

OEMセラーが守るべき、誠実な商品表現とは?

「ウソはついてないけど、ちょっと盛ったかも…」そんな表現をしていませんか?

誤解を招いた結果、お客様の信頼を失うことにもなりかねません。

この章では、法律違反ではなくても“誤解を与える”表現になっていないか、自分自身でチェックすべきポイントを整理します。

お客様の信頼を失わないための、誠実なPRの考え方を学びましょう。

こんな「微妙なライン」に要注意!

売れる表現を考えているうちに、うっかり法的リスクのある言い回しになってしまうことがあります。

「プレゼントに最適」は何を根拠に?

梱包が簡素だったり、説明書が不親切だったりすると「ギフト用」として紹介するのは誤解を招きかねません。

「最高品質」「安心設計」も裏付け必須

感覚的な言葉を使う場合も、品質検査やレビュー内容など、具体的な裏付けがあるかを意識しましょう。

攻めすぎた表現は自分を苦しめる

誇張表現で期待値を上げすぎた結果、低評価レビューがついて信頼を失うケースも少なくありません。

悪いレビューは“誇張表現”に直結する

「話が違う」と感じたユーザーはすぐに星1レビューを投稿します。過剰な期待を煽らないバランス感覚が必要です。

Amazonの審査は非常に厳しい

特にAmazonでは、誤解を招く表現を理由に商品ページが即削除されることもあります。プラットフォームごとの基準を把握しておくことが重要です。

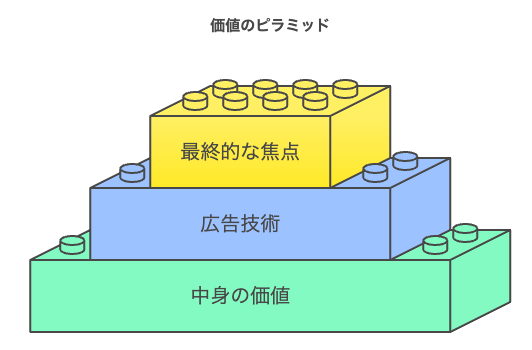

本当に求められるのは「広告力」ではなく「商品力」

「売れる言葉」を追い求めるより、「売れる理由のある商品」を作れていますか?

テクニックだけでは勝ち残れない時代がやってきています。

この章では、AIや検索アルゴリズムが発達する中で「売れる商品」の条件が変化していることについて解説します。

今後は中身のない商品が淘汰され、“本当に良いもの”だけが選ばれる時代がやってきます。

なぜ広告は効かなくなってきたのか?

広告を出せば売れるという時代は、もう終わりつつあります。

広告の効果が薄れているのは、ユーザーの目が肥えてきたからです。

- 情報過多の中で「選ばれなくなる」リスク

-

消費者は毎日膨大な数の広告を目にしています。

その中で、誠実でない表現や見せかけだけの商品は瞬時に見抜かれるようになっています。

- 「あれ?これもウソじゃない?」という疑いの目

-

一度でも「騙された」と感じさせてしまうと、その後はどんな商品も疑われる対象になります。

信頼を失った広告は、もはや逆効果です。

変わる評価軸と“商品そのもの”への期待

検索エンジンやAIの進化により、実際のユーザー行動や体験が評価されやすくなっています。

- 中身で勝負しない商品は淘汰される

-

レビューや滞在時間、購入後の満足度といった“実際の価値”が検索結果に影響するようになり、誤魔化しの効かない世界へと変わってきています。

- 小手先ではなく、本質を磨くことが求められる

-

結局は「良い商品であるかどうか」。誇張せずとも選ばれるには、品質や使いやすさ、顧客目線の設計といった“本質”が問われています。

AI時代は“売れる見せ方”だけでは通用しない

AIの発展により、リスティング広告やSEOなどがますます正確に情報を判別するようになっています。

- 広告の最適化は逆に“本物だけ”を浮かび上がらせる

-

ユーザーの検索意図にマッチしないページは表示されなくなり、自然と中身のある商品・サービスだけが残っていく流れです。

- マーケティング偏重の時代は終わる

-

魅せ方で勝負していた時代から、「良いものを作ること」が結果に直結する時代へ。

ごまかしは長続きしません。

まとめ

今回は、「小型ファン偽広告」の事例をもとに、OEM販売者が注意すべき広告表現の落とし穴、守るべき法規制、そして表現に対する姿勢について解説してきました。

消費者を騙す意図がなくても、誤解を招けばそれは信頼の失墜につながります。

だからこそ、ひとつひとつの言葉に責任を持ち、「伝える力」ではなく「伝わる誠実さ」を大切にしていきたいものです。

安易な言葉でお客様の期待値を操作するのではなく

本当に良い商品を、正しい言葉で届けていく

そんな姿勢が、これからの時代に選ばれ続けるブランドをつくる鍵になります。

今この瞬間から、自分が発する言葉や打ち出すキャッチコピーを、もう一度見直してみてください。

そのひとつひとつが、信頼をつくる種になります!

コメント