「セラースプライトを開いてみたけど、どこを見ればいいかわからない…」

そんな経験はありませんか?

Amazon OEMに挑戦する人の多くが、ツールを“眺めるだけ”で終わってしまい、結果に結びつけられていません。

本記事では、数千件以上のデータを見てきたプロの視点から、セラースプライトの「本当に見るべきポイント」と「データを行動に変える方法」を初心者向けにわかりやすく解説します。

読み終える頃には、ツールが“使える相棒”に変わり、あなたのOEM戦略が一歩前進するはずです。

セラースプライトは“分析専用”として使うのが正解

OEM販売で成功する人ほど、リサーチに時間をかけています。

その中で多くの人が活用しているのが「セラースプライト」という分析ツールです。

しかし、名前は知っていても「結局どう使えばいいの?」という状態のままでは宝の持ち腐れ。

この章では、セラースプライトの基本機能やできること、そしてなぜ初心者こそ使うべきなのか解説していきます。

全体像をつかむことで、この先の分析や商品開発に自信を持って進められるようになります!

セラースプライトは「商品を探す」ツールではない

セラースプライトの中にも「売れている商品一覧」などがありますが、それを鵜呑みにして商品選定するのはおすすめできません。

なぜなら、ツールで表示される商品はみんなが見ているため、競合が集中しやすく差別化が難しいからです。

- 表示される商品は誰でも見られるため、競争が激化しやすい

-

ですが、それらの情報は誰でも同じように見ることができるため、結果として多くの人が同じ商品に目をつけ、競合が一気に増加します。

たとえば「これが売れている!」と感じて仕入れた商品が、実際にはすでに飽和状態で、後発では全く売れなかった……というケースも珍しくありません。セラースプライトの表示はあくまで“表面的なデータ”です。

本質的な「自分が勝てる市場」を見極めるには、もっと深い分析が必要なのです。

- 「分析目的」で使うことで初めてツールの強みが活きる

-

セラースプライトの本当の強みは、「この商品、本当に勝てるのか?」を事前に分析できるところにあります。

候補として考えている商品が、実際に売れているのか?競合は強いのか?レビュー評価はどうか?

そうした“市場の健康状態”を客観的なデータで見極めるために使うのが、正しい活用法です。

商品探しのツールではなく、“市場調査の道具”として使うことで、成功率は大きく変わります。分析に使うことで、失敗するリスクを下げ、自信を持って商品選定ができるようになります。

初心者こそ「データの見方」を最初に覚えるべき

ツールの機能は多岐にわたりますが、最初から全部を使いこなす必要はありません。

まずは「市場に入れるか」「ライバルの強さはどうか」などの基礎的な判断ができるようになることが大切です。

- 検索ボリューム・季節性・参入者数の3点から判断

-

初めて使う人にとっては、どのデータを見ればいいのか迷ってしまうかもしれません。

そんなときは「検索ボリューム(需要の大きさ)」「季節性(時期による需要の波)」「新規参入者数(競争の激しさ)」の3つに絞るとよいでしょう。

検索ボリュームは、そのキーワードが月に何回検索されているかを見る指標。季節性のグラフでは、売れる時期・売れない時期の波が見えてきます。

そして、参入者数を見ることで「初心者でも戦える市場か」が判断できます。この3点を見るだけでも、参入すべきかどうかの判断材料は揃います。

- 慣れるまでは「数字を読み解く練習」を重ねよう

-

最初は数字を見ても「で、これって良いの?悪いの?」と戸惑うかもしれません。

でも安心してください。

データ分析も、何度も見ているうちに少しずつ慣れていきます。

たとえば、最初は「検索数1000件って多いの?少ないの?」という感覚がなかったとしても、他のキーワードと比較したり、実際に売れている商品と照らし合わせることで“肌感覚”が身についてきます。

慣れないうちは「この数値、どう感じる?」という視点を持ち、自分なりの感覚を養うことが、成長への第一歩になります。

プロも「見るべき項目」を絞って効率化している

経験者ほどすべての数値を確認しているわけではありません。

実は「重要な数値だけをパパッと見て判断している」ことが多いのです。

この章では、そのプロの視点も交えてポイントを絞っていきます。

- 上位20社の売上・参入者の推移・レビュー評価を重視

-

熟練したセラーは、すべてのデータを細かく見るのではなく、重要な項目に絞って分析しています。

たとえば「上位20社の売上構成を見て、1社だけが独占していないか」「新規参入者の増減推移」「レビューの傾向や評価のばらつき」などです。

これらを見ることで、「安定して売れているのか」「今からでも勝てるのか」「品質に改善の余地があるか」などを見抜くことができます。

膨大な情報に惑わされるのではなく、“判断に直結するポイント”だけを確実に押さえるのがプロのスタイルです。

- 慣れれば3〜5項目だけ見て“仕掛けるかどうか”を即断できる

-

ツールのすべての機能を完璧に理解しようとすると時間がかかってしまいます。

そこで大切なのが、“自分なりの判断ルール”を持つことです。

プロのセラーたちは、1つの商品を見るときに、チェックすべき3〜5項目だけをピックアップし、数分で「やるか・やらないか」を判断しています。

たとえば、「検索ボリューム」「レビュー評価」「上位の新規参入数」だけを見る、といった具合に、ルール化しておくと迷いなく行動に移せるようになります。

これは経験者に限らず、初心者にも非常に有効なやり方です。

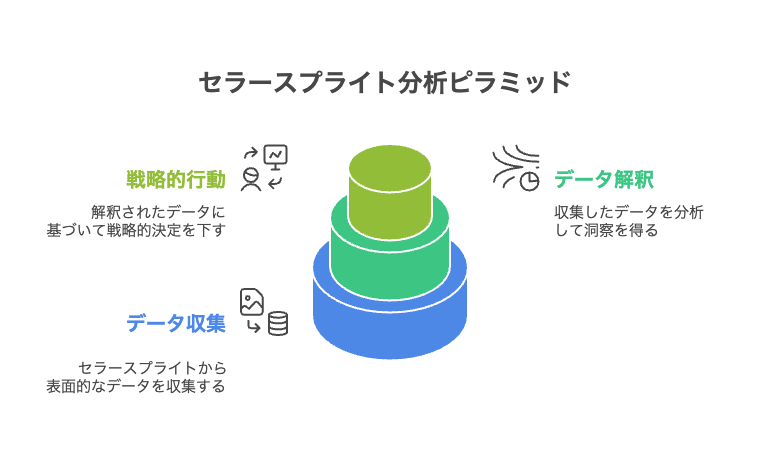

見るだけで満足しない!セラースプライト分析3ステップ

セラースプライトは便利なツールですが、「見るだけ」で終わってしまう人が非常に多いのが現実です。

大切なのは、見たデータをどう読み取り、どんな行動につなげていくか。

この章では、プロも実践している「分析3ステップ」を初心者向けにわかりやすく解説します。

売れる商品を探すのではなく、“勝てる商品を育てる視点”を持つことが、OEM成功のカギです。

「売れてる」ではなく「自分が勝てるか?」を見極める

売れる時期にしか売れない「季節商材」は、タイミングを逃すと不良在庫につながります。

検索ボリュームの推移を見ることで、売上のピークやオフシーズンを把握しておくことが重要です。

「売れている=稼げる」ではないと心得る

セラースプライトで売れている商品を見つけたとき、「これを真似すれば稼げそう」と思う人は多いですが、それは大きな誤解です。

実際には、売れている商品ほどライバルが多く、広告費やレビュー数、ブランド力など“勝てない理由”がたくさん存在します。

あくまで自分目線で“戦える市場か”を分析しましょう。

ブルーオーシャンを見つけるための「隙間の視点」

「誰もやっていないけど、確実にニーズがある」そんな商品こそが、ブルーオーシャン(競争の少ない市場)です。

セラースプライトでは、検索数がそこそこあるけれど、レビューが少ない商品、1位の売上に偏りすぎていない市場などが狙い目です。

“ちょっとニッチだけど確実に需要がある”

そんな小さな隙間に目を向けることで、大手に埋もれずに売上を立てることができます。

データを使って“穴場”を見つける視点を身につけましょう。

「売れている理由」をデータから読み解く

直近半年で参入したセラーがどれだけ上位に食い込んでいるかを見ることで、新規参入者にもチャンスがある市場かどうかを判断できます。

上位セラーの商品ページに共通点はあるか?

売れている商品を分析すると、実は「共通点」が見えてくることがあります。

たとえば、上位表示されている商品がすべて「写真が明るく清潔感がある」「使用シーンが伝わる」「悩みを明確に解決する言葉が入っている」など、ページ設計が似ていることが多いのです。

その共通点を見つけることで、「このジャンルで売るには何が必要か」が分かります。

これは単なる真似ではなく、“売れる型”を理解して、自分の商品に応用するための重要なヒントになります。

レビューやQ&Aから「顧客の本音」を拾う

レビューやQ&Aは、商品ページには書かれていない“リアルな声”が集まる場所です。

そこには「こういう点が良かった」「ここが使いづらかった」といった改善ポイントや、顧客が本当に求めているニーズが隠れています。

たとえば「もっと大きいサイズが欲しい」「プレゼントに使える包装があると嬉しい」といった声は、そのまま商品改善や差別化のヒントになります。

売れている理由を“ユーザー目線”で読み解くために

レビュー分析は必須

「改善余地のある商品」こそ狙い目

商品が売れていてもレビューが荒れていたり、価格の幅が広すぎる場合は、改善の余地ありと判断できます。

「惜しい商品」に注目すれば差別化のチャンス

売れているけれどレビュー評価が3.5〜4.0程度の“惜しい商品”は、大きなチャンスを秘めています。

こうした商品は、ちょっとした改良やパッケージの工夫で満足度を高められる可能性が高いからです。

「思ったより小さかった」「説明書がわかりづらい」といった声があれば、サイズを調整したり、説明の工夫をするだけでも差が出ます。

大ヒット商品を狙うより

“もう少しで完璧”な商品に磨きをかけたほうが成功確率は上がる!

「機能は同じ」でも“見せ方”を変えれば勝てることも

商品の中身はほとんど同じでも、写真や言葉の選び方、パッケージのデザインなど「見せ方」だけで売れ行きが変わることは珍しくありません。

とくにOEMでは、スペックではなく“イメージ”で差別化することが可能です。

たとえば「初心者向けであることを強調」「ナチュラルなデザイン」「プレゼント用に見える包装」など、少し視点を変えるだけで競合と差がつきます。

改善余地がある商品は、“見せ方の工夫”でも勝負できる!

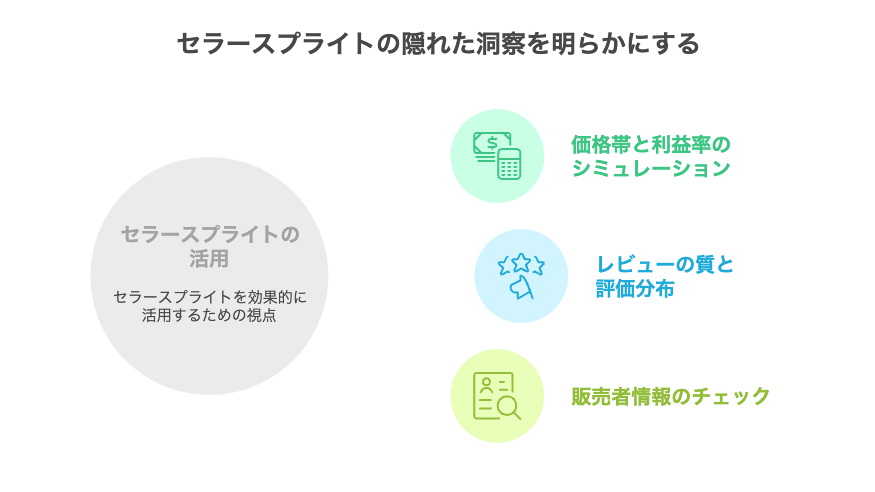

セラースプライトを「利益の出る仕組み」に活かす視点

多くの人がセラースプライトで「売れている商品」「検索ボリュームの高いキーワード」ばかりに目を向けがちですが、実はそれだけでは不十分です。

市場の“裏側”や“見落としがちな視点”を読み解くことで、他のセラーと差をつけることができます。

この章では、セラースプライトを使いこなすうえで初心者が見落としやすいけれど重要な、3つの着眼点を解説します。

価格帯・利益率・広告費までシミュレーションしておく

商品が売れているかどうかだけで判断してしまうと、利益が思ったより残らないという落とし穴にはまりがちです。

この章では、「売れているかどうか」だけでなく、「自分が販売した場合、利益が出せるのか」までを冷静に計算することの重要性を解説します。

価格帯が同じでも「利益構造」が違う場合がある

たとえば2,980円で売れている商品があるとして、それが“利益の出る価格”とは限りません。

競合が広告をガンガンかけていたり、FBA手数料が高かったりすると、実際の利益は数百円しかないケースもあります。

重要なのは、セラースプライトの「月商」や「販売数」の裏にある、原価・手数料・広告費などのコスト構造を想像する力です。

「売れている=儲かる」ではないことを念頭に置き、利益計算をセットで考えましょう。

「広告費をかけないと売れない市場」もある

検索ボリュームが多くて売れているように見えても、実は「広告を出さないと売れない」ような激戦市場の場合、初心者が戦うには不向きです。

セラースプライトで「広告費の割合」や「上位セラーのレビュー数」などを見て、広告依存の有無を判断しましょう。

広告前提の市場では、広告運用の経験値や予算がなければ勝ち目が薄くなります。

なるべく“自然検索で売れている商品”が上位にいる市場を選ぶことが、初心者には重要です。

レビューの質と評価分布を見るクセをつける

レビューの数や平均点だけを見て安心するのではなく、その中身やバランスに注目することで、売れている理由や改善点をより深く理解できます。

この章では、レビューを“点数”として見るのではなく“ヒント”として読む視点を解説します。

「低評価がなぜ付いているか」を掘り下げる

レビュー評価が4.0前後の商品の場合、星1〜2のレビューがどんな内容なのかを見ることで、「改良の余地」が見つかることがあります。

たとえば「充電がすぐ切れる」「素材が安っぽい」といった内容は、OEMで仕様を改善すれば回避できるポイントです。

低評価レビューには、顧客の期待値や不満がリアルに書かれているため、分析する価値が非常に高いです。

「星5ばかり」はやや疑って見るべき

レビューがすべて星5評価で埋まっている商品は、一見すると優良商品に見えますが、「サクラレビュー」や「不自然な評価操作」の可能性もゼロではありません。

レビュー日が集中していたり、内容が抽象的だったりする場合は注意が必要です。

信頼できる商品かを見極めるには、評価の分布バランスや内容の具体性を見るようにしましょう。

販売者情報やブランド名をチェックして実力を測る

セラースプライトは商品データに注目しがちですが、出品者の実力や販売歴を把握することも、勝てる市場を選ぶうえで非常に重要です。

この章では、「誰が売っているか」「どんなブランドが競合か」に注目する意味を解説します。

個人か法人かで戦略が変わる

競合が法人で、レビュー数も広告費も桁違いだった場合、個人の副業レベルでは太刀打ちできません。

一方、個人が出している商品で評価が高い場合は、同じ土俵で勝負できる可能性が高くなります。

出品者情報を見れば、競合がどんなタイプかがわかるため、“勝てる相手かどうか”を判断するための材料になります。

ブランド名の一貫性や世界観からレベルを判断

ブランドの世界観やロゴ、写真のトーンが統一されている出品者は、ブランディングの意識が高く、一定のリピーターやファンを獲得している可能性があります。

逆に、バラバラな商品を並べていたり、使い回しの画像ばかりの出品者は、穴場の可能性もあります。

ブランドの完成度を見ることで、自分のポジションをどこに置くべきかのヒントになります。

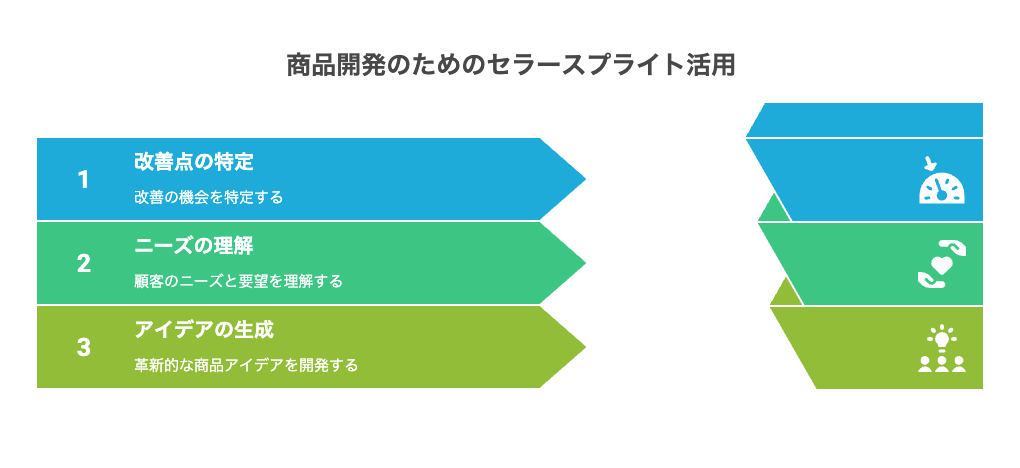

セラースプライトを「商品開発」に活かす視点とは?

セラースプライトは「商品を探すツール」として使う人が多いですが、実は“商品開発”にも活用できることをご存じでしょうか?

既存商品の分析を通して、「どんな要素を加えれば売れるのか」「どういうニーズに応えられるか」といったアイデアを得ることができます。

この章では、セラースプライトを「売れる商品を真似する」のではなく、「売れる商品を作る」ために使う、3つの具体的な視点を解説します。

検索キーワードから「買いたい理由」を探る

セラースプライトで調べられる検索キーワードには、単なる単語以上の“感情”や“背景”が含まれています。

この章では、検索キーワードからユーザーの「なぜそれを探しているのか?」という動機を読み取り、それを商品開発に活かす方法を紹介します。

「◯◯ プレゼント」や「◯◯ おしゃれ」に注目する

たとえば「タンブラー プレゼント」「加湿器 おしゃれ」といった検索キーワードには、商品スペックではなく“目的”が込められています。

「人に贈るから高見えしてほしい」「部屋に置くからデザイン性が大事」といったニーズが隠れています。

こうした“目的キーワード”は、商品の差別化ポイントや価値訴求の軸に!

スペックではなく「使うシーン」「贈る相手」を想像しながら開発に活かしましょう!

「買いたい感情」がこもったキーワードを深堀りする

「肩こり 解消」「猫 静か」「洗える 小型」など、機能を求める検索キーワードは、その奥に“困りごと”や“理想の状態”が隠れています。

これらのキーワードを深掘りすることで、「なぜこの商品を必要としているのか?」「どんな言葉で伝えれば響くのか?」が見えてきます。

商品開発だけでなく、訴求コピーやパッケージ文言にまで活かせる重要なヒントです。

レビューから「改善点と欲しい機能」を拾う

商品レビューは、顧客の生の声が詰まった宝の山です。

この章では、セラースプライトで人気商品のレビューをチェックし、まだ満たされていないニーズを読み取る視点について解説します。

「惜しい!」という声はチャンスの種

「サイズはちょうどいいけど、音がうるさい」「見た目は可愛いけど壊れやすい」など、★3や★4の“惜しいレビュー”には、改善のヒントがたくさん詰まっています。

完璧ではないけれど売れている商品は、少し手を加えるだけで“理想の商品”に近づける可能性が高いです。

レビューの声を「不満」ではなく「次の商品への要望」として読み解くことで、競合を超える設計ができます。

「〇〇だったら買ったのに」に注目する

「色がもっと選べたら良かった」「カバーが取り外せれば買ってた」など、購入に至らなかった理由が書かれていることがあります。

こうしたレビューは“販売を逃した理由”であり、逆にいえば「そこを改善すれば買ってもらえる層がいる」ことを示しています。

商品ページの改善だけでなく、新しいバリエーションや付属品の開発アイデアとして活用できます。

カテゴリ全体の動きから“新しい切り口”を見つける

セラースプライトは単一の商品だけでなく、カテゴリ全体の動向やトレンドも見ることができます。

この章では、市場全体を俯瞰して「まだ誰もやっていない新しい切り口」を見つける視点を紹介します。

「伸びているジャンル」で差別化ポイントを探す

たとえば、最近検索数が急増しているジャンルを見つけた場合、その中でまだ手を出していない“切り口”はないかを考えることが重要です。

例えば「アウトドアグッズ」の中でも「災害対策」「ミニマル志向」「女性向けデザイン」など、細分化したニーズに注目することで新しい商品開発の糸口が見えてきます。

トレンドを“知るだけ”で終わらせず、“どう差別化するか”まで落とし込むことで一歩リードできます。

売れてない商品から「新しい可能性」を逆算する

売れていない商品を見ることも、実は非常に重要です。

「なぜ売れていないのか?」を考えることで、市場における“NG要素”や“買われない理由”がわかります。

逆に言えば、「こうすれば売れたのに」という改善アイデアを導き出せる場合もあります。

売れていない=失敗ではなく、分析してみると「まだ気づかれていないニーズ」が隠れていることも。

挑戦のヒントは、意外と“失敗例”の中に眠っていることがあります。

まとめ

今回のブログでは、Amazon OEM初心者がセラースプライトを使いこなすための視点や活用法を解説してきました。

どの章にも共通していたのは、「ツールを見ること=作業」ではなく、「ツールで考えること=戦略」だということです。

セラースプライトを開いて、「何を見ればいいか分からない」と感じていた方も、今日からは“自分の軸”を持って分析ができるようになるはずです。

最初はうまく使いこなせなくても大丈夫。

少しずつデータに触れ、自分なりの気づきや視点を積み重ねていくことが、OEM成功への第一歩です。

「なんとなく」で終わらせず、「だからこの商品に決めた」と言える理由を持てるよう、今すぐセラースプライトを開いて、“あなたなりの分析”を始めてみてください。

小さな一歩が、結果を変えていきます。

皆さんのOEMが、次のステージに進むことを応援しています。

コメント