「なかなか検索で上位に表示されない…」「頑張って記事を書いているのにアクセスが増えない…」そんな悩みを抱えていませんか?

SEO対策という言葉は知っていても、具体的に何をどうすれば良いのか分からず、自己流で試して成果が出ないという方は少なくありません。

そこで今回のブログでは、SEO対策の基礎から実践方法、よくある失敗例、最新トレンドまでを体系的に解説します。

初心者の方でも理解できるように分かりやすく整理していますので、読み終わる頃には「自分のサイトに今必要なSEO施策は何か」が見えるようになるはずです。

SEO対策とは?初心者でもわかる基本解説

SEO対策とは「検索エンジン最適化」を意味し、GoogleやYahoo!などの検索結果で上位に表示されるための取り組みです。

広告のように即効性はありませんが、一度成果が出れば長期的に集客できる点が大きな特徴です。

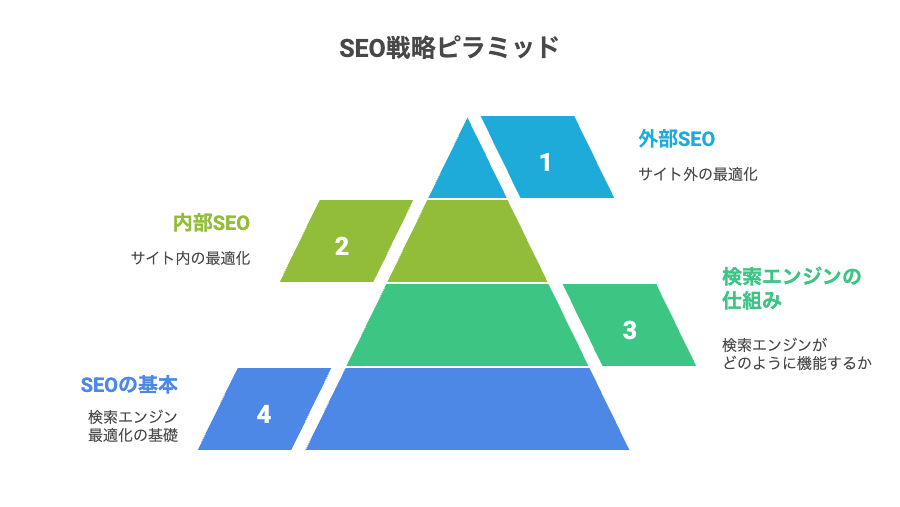

この章では、SEOの基本的な意味や検索エンジンの仕組み、そして内部SEOと外部SEOの種類について解説し、初心者でも理解しやすいように整理します。

SEOの意味と検索エンジンの仕組み

SEOを正しく理解するには、まず「検索順位がどうやって決まるのか」を知る必要があります。

この節では、SEOという言葉の基本的な意味を押さえたうえで、検索エンジンがどのようにページを評価し、検索結果を並べているのかを解説します。

仕組みを理解することで、なぜSEO対策が必要なのかが見えてきます。

SEOの基本定義

SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略です。

検索結果に自社サイトを上位表示させ、広告に依存せずに自然検索から集客を得ることを目的とします。

長期的なマーケティング施策の柱であり、正しく取り組むことで安定した成果を得ることが可能です。

検索エンジンが順位を決める仕組み

検索エンジンはクローラーというプログラムでWeb上のページを巡回し、情報を収集してインデックスに登録します。

その後、アルゴリズムによってキーワードとの関連性やコンテンツの質、外部からの評価などを総合的に判断し、検索順位を決定します。

SEO対策の種類(内部SEOと外部SEO)

SEOには大きく分けて2つの方向性があり、サイト内部を整える「内部SEO」と、外部からの評価を高める「外部SEO」が存在します。

両者はどちらか一方に偏るのではなく、バランスよく組み合わせることで最大の効果を発揮します。

この節では、それぞれの特徴と目的について詳しく見ていきます。

内部SEOの特徴と目的

内部SEOは、Webサイトの構造やコンテンツを最適化し、検索エンジンとユーザー双方にとってわかりやすい状態を作る施策です。

具体的には、HTMLタグの正しい使い方、ページの表示速度改善、モバイル対応、パンくずリストの設置などがあります。

これらを整えることで検索エンジンに正しく評価され、ユーザー体験も向上します。

外部SEOの特徴と目的

外部SEOは、他サイトからの被リンクやSNSでのシェアによって評価を高める施策です。

特に信頼性の高いサイトからのリンクは「権威ある情報源」として認識され、順位上昇につながります。

また、自然に拡散されるような質の高いコンテンツを発信することで、長期的に安定した評価を得られる点も大きな特徴です。

SEO対策が重要とされる理由

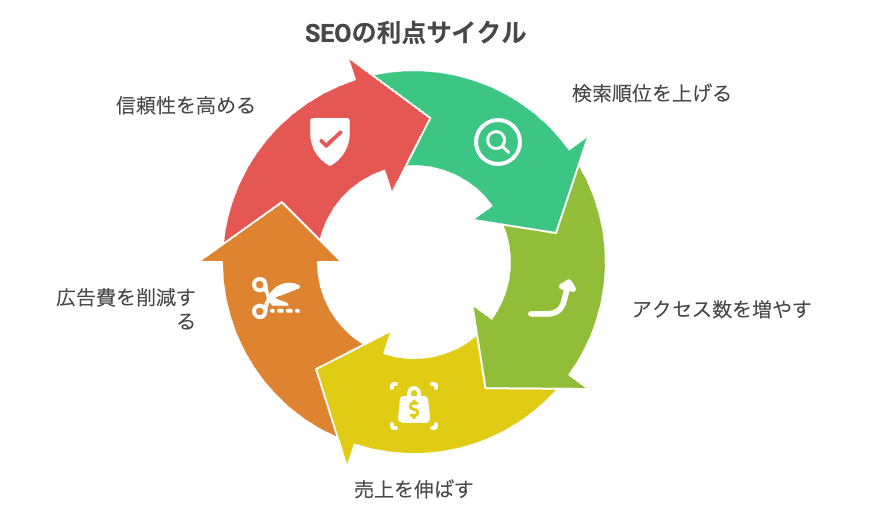

SEO対策は単なるテクニックではなく、ビジネス成長に直結する重要な施策です。

検索順位が1つ変わるだけでアクセス数や売上が大きく変わり、広告費を抑えつつ長期的な集客が可能になります。

また、上位表示されることで企業やサービスに対する信頼度が高まり、ブランド力の向上にもつながります。

この章では、SEOがなぜこれほど重視されるのかを具体的な観点から解説します。

検索順位とアクセス数の関係

検索結果でどの位置に表示されるかは、アクセス数に大きな影響を与えます。

この節では、クリック率のデータやユーザーの心理を踏まえ、なぜ上位表示が重要なのかを解説します。

順位を意識することは、SEOの価値を理解する第一歩となります。

上位表示とクリック率のデータ

調査によると検索結果1位のクリック率は約30%前後に達し、2位や3位に下がると大きく落ち込みます。

10位以下になるとほとんどクリックされず、存在しないのと同じ状態になってしまいます。

つまり、上位表示を実現できるかどうかがSEO対策の成否を決めるのです。

ユーザーが検索結果を選ぶ心理

ユーザーは「上位にある=信頼できる」という心理を持ちます。

特に初めて訪れるサイトを選ぶ際は順位が大きな判断材料となり、2ページ目以降まで見る人は少数です。

だからこそSEOで上位を獲得することが、集客の要となります。

広告費削減と長期的な集客効果

SEOは広告のように即効性はありませんが、長期的に集客を安定させる効果を持っています。

この節では、リスティング広告との違いやSEOの持続的な価値を解説し、なぜ費用対効果が高いといわれるのかを理解していきます。

リスティング広告との違い

リスティング広告はクリックのたびに費用が発生し、予算が尽きれば集客も止まります。

一方SEOはコンテンツ資産を積み上げていく仕組みなので、一度評価を得れば半永久的に流入が見込める点が大きな違いです。

長期的に効果が続く理由

SEOで作った記事やページは資産として蓄積され、時間が経つほど検索順位が安定してきます。

広告に依存せず継続的に集客できるため、長期的に見れば非常に高いROI(投資対効果)を発揮します。

信頼性・ブランド力の向上

SEOは単にアクセス数を増やすだけでなく、企業やサービスの信頼度を高める効果もあります。

この節では、上位表示が与える心理的な安心感や、継続的な露出がブランド力に与える影響を解説します。

上位表示が与える信頼感

検索結果の上位にあるというだけで「このサイトは信頼できる」「多くの人に選ばれている」という印象を与えます。

特に新規顧客にとっては安心材料となり、購入や問い合わせにつながりやすくなります。

ブランド認知度との相乗効果

継続的に検索結果で目にすることでユーザーの記憶に残り、ブランドとしての存在感が強まります。

SEOは広告のような一時的な露出ではなく、長期的なブランド構築に寄与するのです。

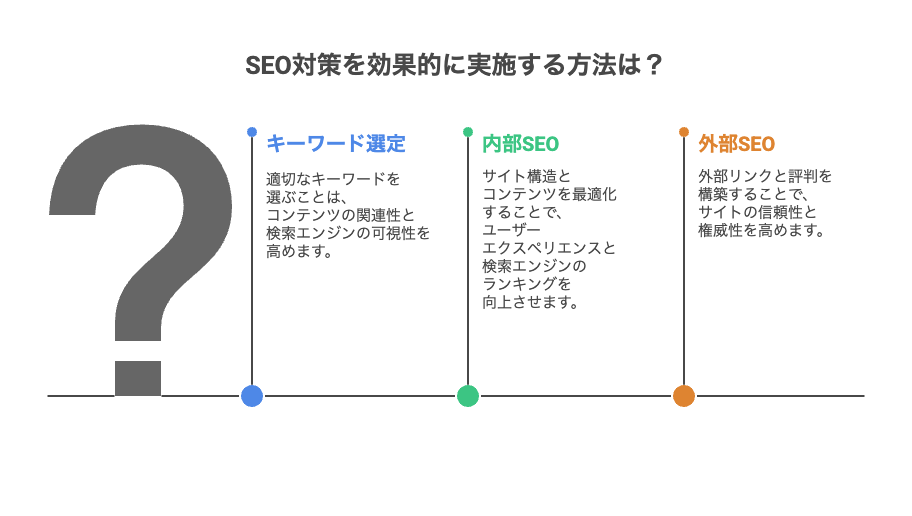

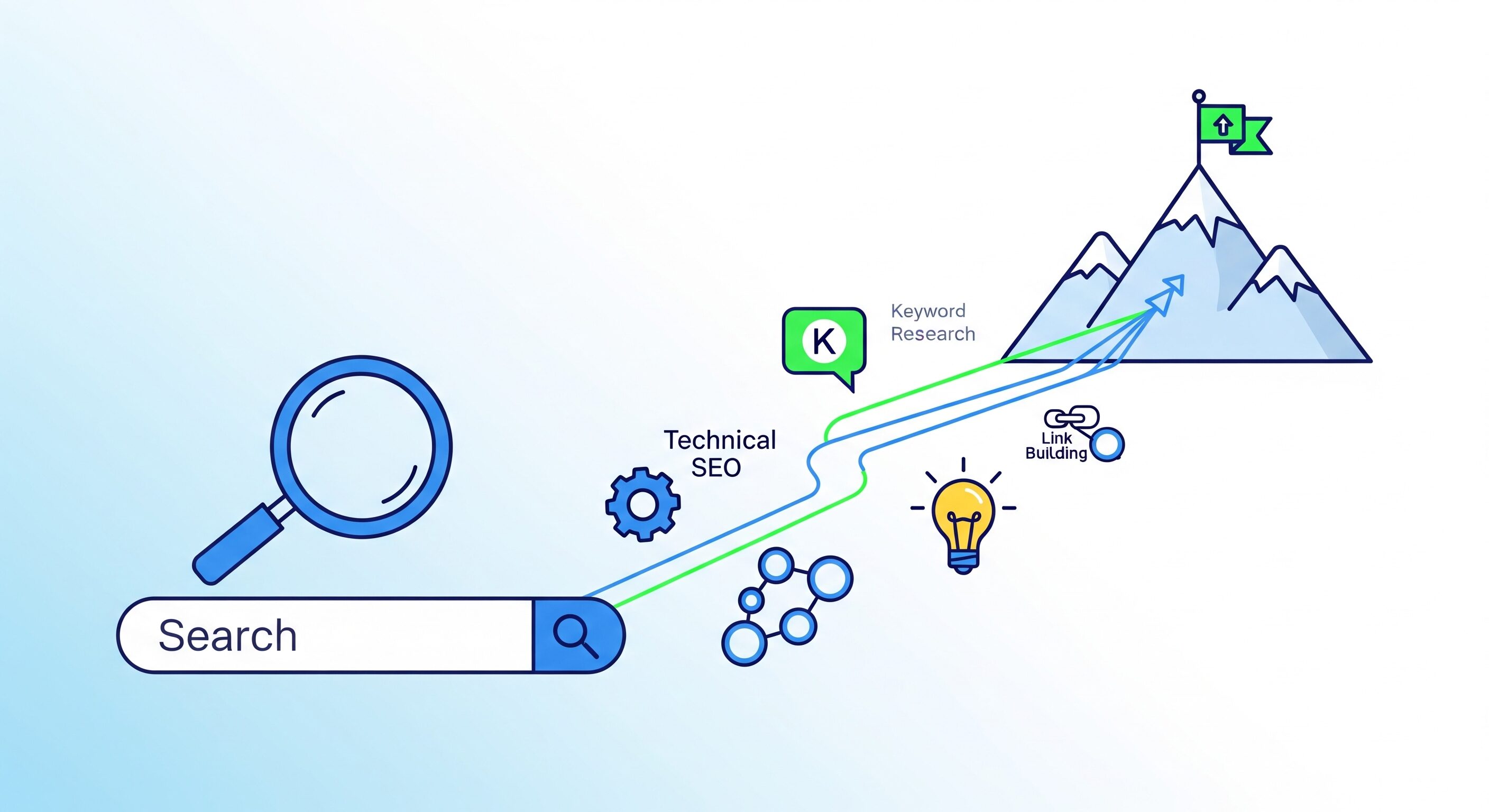

効果的なSEO対策の具体的な方法

SEO対策は闇雲に記事を書いたりテクニックを真似するだけでは成果につながりません。

重要なのは「正しい順序で、適切な施策を組み合わせること」です。

この章では、SEOの基盤となるキーワード選定から、内部SEOでの最適化、外部SEOによる評価向上までを体系的に解説します。

初心者でも理解できるように、実践的かつ具体的な方法をまとめました。

キーワード選定とコンテンツ作成

SEOの出発点はキーワード選びです。

ユーザーが実際に検索する言葉を把握し、それをもとに質の高いコンテンツを作ることで初めて成果が出ます。

この節では、検索意図を理解しながら適切なキーワードを選定し、自然な形で記事へ反映する方法を紹介します。

- キーワードリサーチの手順

-

Googleキーワードプランナーや関連キーワード取得ツールを使えば、検索需要や競合の状況が把握できます。

月間検索ボリュームと競合度を比較しながら、自分のサイトの規模や目的に合ったキーワードを選定することが成功の第一歩です。

- コンテンツに反映する方法

-

選定したキーワードは、記事タイトル・見出し・本文に自然に組み込みましょう。

ただし詰め込みすぎは逆効果です。

検索者が求める答えを的確に提示することを意識すれば、評価されるコンテンツに仕上がります。

サイト内部の最適化(内部SEO)

内部SEOは、サイト自体を検索エンジンに正しく評価させるための施策です。

ユーザーが使いやすい構造を整えることは検索評価にも直結します。

この節では、タイトルタグや見出しタグの設計、表示速度やモバイル対応といった重要な要素について解説します。

- タイトル・見出しタグの最適化

-

H1・H2などの見出しに主要キーワードを入れることで、検索エンジンにページのテーマを伝えることができます。

ただし無理な詰め込みは避け、読みやすさを重視した設計が求められます。

- ページ速度・モバイル対応

-

表示速度が遅いページは離脱率が高まり、検索順位に悪影響を与えます。

また、現在はモバイルでの検索が大半を占めるため、スマホ表示への対応は必須条件です。

外部施策による評価向上(外部SEO)

外部SEOは、他サイトやSNSを通じて得られる「外部からの評価」を高める施策です。

被リンクや口コミは検索エンジンにとって大きな信頼指標となります。

この節では、被リンクを自然に獲得する方法やSNSとの連携による効果について解説します。

- 被リンクを獲得する方法

-

質の高い記事を公開すれば、他サイトから自然にリンクが集まります。

また、専門的な情報や独自の調査データはシェアされやすく、被リンク獲得につながりやすいです。

購入型リンクや不自然な相互リンクは避けるべきです。

- SNSや口コミとの連動

-

TwitterやInstagramなどSNSで拡散されることで、外部評価が高まりSEOにも好影響を与えます。

特に商品レビューや口コミは信頼性のある被リンク源となり、自然検索での順位向上につながります。

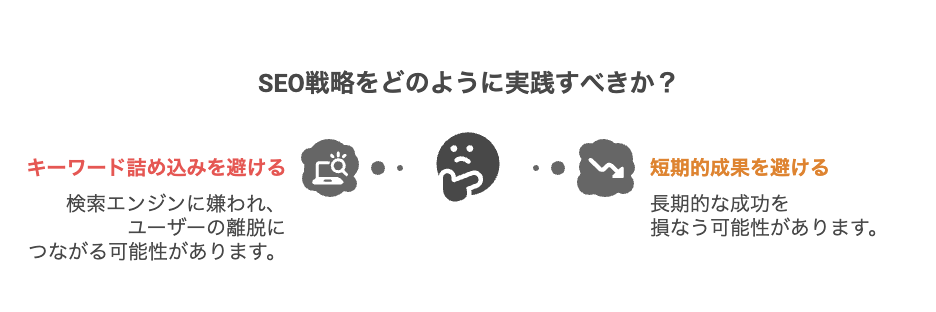

よくあるSEO対策の失敗例

SEOは正しい知識で実践すれば効果が出ますが、誤ったやり方をしてしまうと逆効果になることがあります。

特に初心者は「キーワードを多く入れれば良い」「短期間で一気に成果を出そう」と考えがちですが、これは大きな落とし穴です。

この章では、代表的な失敗パターンとその原因を整理し、避けるべきSEO対策を具体的に解説します。

キーワード詰め込みによる逆効果

SEOの基本はキーワード活用ですが、詰め込みすぎはかえって評価を下げます。

ユーザーにとって不自然な文章になれば読みづらく、検索エンジンからもスパムと判断される可能性があります。

この節では、なぜキーワードの乱用がNGなのかを具体的に見ていきましょう。

検索エンジンに嫌われる例

「SEO対策 SEO対策 SEO対策」といった不自然な羅列は、検索エンジンにスパムと認識されます。

結果として順位が下がったり、最悪の場合はインデックスから除外されることもあります。

適切な頻度と自然な文章を心がけることが重要です。

ユーザー離脱につながる理由

キーワードを過剰に入れた文章は読みづらく、ユーザーはすぐにページを離れてしまいます。

滞在時間が短くなることで評価も下がり、順位低下につながります。

SEOは「ユーザーにとって心地よい文章」であることが前提です。

コピーコンテンツや低品質な記事

他サイトのコピーや内容の薄い記事はSEOで最も避けるべき失敗のひとつです。

検索エンジンはオリジナリティを重視しているため、独自性のない記事は評価されません。

この節では、コピーや低品質記事がもたらすリスクについて解説します。

重複コンテンツのリスク

同じ内容を繰り返し掲載すると、検索エンジンに「価値が低い」と判断されます。

結果としてインデックスされにくくなり、アクセス数が大きく減少する恐れがあります。

内容が薄い記事が評価されない理由

情報量が乏しく、ユーザーの疑問を解決できない記事は「低品質コンテンツ」とみなされます。

読者にとって役立つ情報を盛り込み、専門性や独自性を加えることが不可欠です。

短期的成果だけを狙う過剰な施策

「すぐに順位を上げたい」と焦るあまり、不自然な施策を行うと長期的に大きなリスクを背負います。

検索エンジンは短期的な操作を見抜き、ペナルティを科すこともあります。

この節では、短期志向の危険性を整理します。

ブラックハットSEOの危険性

自作自演の被リンクや隠しテキストといったブラックハット手法は、かつては効果がありましたが今は厳しく取り締まられています。

発覚すれば順位大幅下落やアカウント停止といった重いペナルティを受ける可能性があります。

短期戦略が長期的に失敗する流れ

一時的に順位が上がっても、持続性がなくすぐに下落してしまいます。

さらに「信用を失ったサイト」と判断され、将来的に上位復帰が難しくなるケースもあります。

長期的な視点でのSEOが不可欠です。

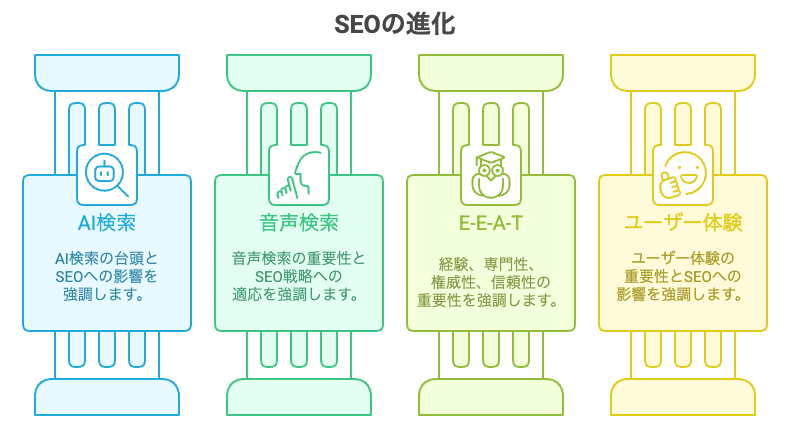

最新のSEO対策トレンドと今後のポイント

SEOは常に進化しており、数年前に有効だった施策が今では通用しないことも珍しくありません。

特に最近はAI検索や音声検索の台頭、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重視、ユーザー体験(UX)の評価など、新しい要素が大きく関わるようになっています。

この章では、最新トレンドをわかりやすく整理し、これからのSEOで押さえておくべき実践ポイントを解説します。

音声検索やAI検索への対応

スマートフォンやスマートスピーカーの普及で、音声検索は年々利用者が増えています。

また、GoogleのAIによる検索表示も進化しており、従来の「キーワード重視」から「質問にどう答えるか」が重要になっています。

この節では、音声検索とAI検索の特徴を理解し、どのようにコンテンツを工夫すべきかを解説します。

- 音声検索で使われるフレーズの特徴

-

音声検索は「SEOとは何?」「近くのカフェはどこ?」のように、会話に近い長めの質問形式が多いです。

そのため、記事にFAQ形式(よくある質問と答え)を取り入れたり、自然な文章で解説することが有効です。

短い単語だけでなく「フレーズ全体」で検索される点が大きな違いです。

- AI検索時代に必要な工夫

-

AI検索では単にキーワードを並べるだけでは不十分です。

AIは文章の意味を理解しようとするため、質問に対して明確に答える構成が求められます。

例えば「SEO対策の費用は?」という検索には、相場の説明だけでなく、費用が変動する理由や具体的な事例を加えると評価されやすくなります。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性

Googleは検索結果の信頼性を高めるためにE-E-A-Tを重視しています。

特に医療・金融・法律など「人生に大きな影響を与える分野」では必須要素ですが、今では幅広いジャンルに適用されています。

この節ではE-E-A-Tを取り入れるための実践的な工夫を紹介します。

- Googleが重視する評価基準

-

Googleは「誰が書いた記事か」「どんな根拠を示しているか」を重視します。

執筆者のプロフィールや実績を明示したり、信頼できる出典を引用した記事は高く評価されやすくなります。

逆に匿名性が高く、根拠が曖昧な記事は評価が上がりにくい傾向にあります。

- 専門性を高める実践方法

-

自分だけの経験談を盛り込む、専門家に監修してもらう、統計データを活用するなどで記事の説得力を高めましょう。

一次情報を引用することも有効で、信頼できる記事と判断されやすくなります。

読者に「この情報なら信用できる」と思わせる工夫がSEO評価にも直結します。

ユーザー体験(UX)重視のSEO

検索順位はコンテンツの質だけでなく、ユーザーが快適に利用できるかどうかでも左右されます。

Googleは滞在時間や直帰率といったユーザー行動を指標にしており、UXを軽視すると順位が下がる可能性もあります。

この節ではUXを改善する具体策を解説します。

- サイトデザインと滞在時間

-

読みやすいレイアウトやわかりやすい導線は、ユーザーが長く滞在する大きな要因です。

画像や図解を取り入れたり、1ページの情報量を整理することで「ストレスなく読み進められるサイト」になります。

滞在時間が伸びると検索エンジンは「価値がある」と判断します。

- モバイルフレンドリーの必要性

-

スマホからの検索が主流になった今、モバイル対応は欠かせません。

文字が小さすぎる、ボタンが押しにくいといった問題はすぐに離脱につながります。

レスポンシブデザインを採用し、スマホでも見やすく操作しやすい設計にすることでSEO評価も上がります。

まとめ

今回の記事では、SEO対策の基本から始まり、その重要性、効果的な具体的施策、やってはいけない失敗例、そして最新トレンドまでを解説してきました。

SEOは「テクニックの小手先」ではなく、検索ユーザーに役立つ情報を届けるための継続的な仕組みづくりです。

だからこそ、短期的な結果に一喜一憂せず、正しい方法を地道に積み重ねることが成功への最短ルートになります。

今日からできる第一歩は、まず自分のサイトや記事を見直しましょう。

「検索ユーザーにとってわかりやすいか?役立つ情報になっているか?」

ここを確認することが非常に重要です。

そして、小さな改善を積み重ねていくことで、大きな成果につながります。

SEOは誰でも最初は初心者です。だからこそ、学んだことを行動に移し、検証し、改善することが大切です。

この記事をきっかけに、自分のサイトを成長させるための一歩を踏み出してみてください。

コメント