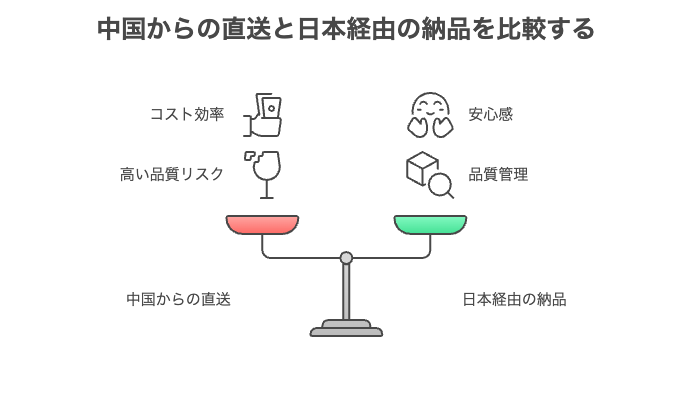

Amazon OEMで商品を販売する際、FBA倉庫への納品方法として「中国から直送する」か「一度日本を経由する」かという選択肢があります。

この違いによって、物流コストや品質、納期、クレーム発生率まで大きく変わることをご存じでしょうか?

本記事では、両者のメリット・デメリットを事例とともに解説し、あなたのビジネスに合った最適な方法を見つけるお手伝いをします。

物流はOEM販売の中でも特に見落とされがちな部分ですが、実際には利益率やレビュー評価に大きな影響を与える重要な要素です。

特にFBAを活用する場合、納品時点でのミスがAmazon内での評価に直結し、アカウントの健全性にも関わってきます。

ここでは、現場で実際に起きている事例や対応策を交えながら、初心者でも理解できるよう丁寧に解説していきます。

FBA納品には2つの選択肢がある

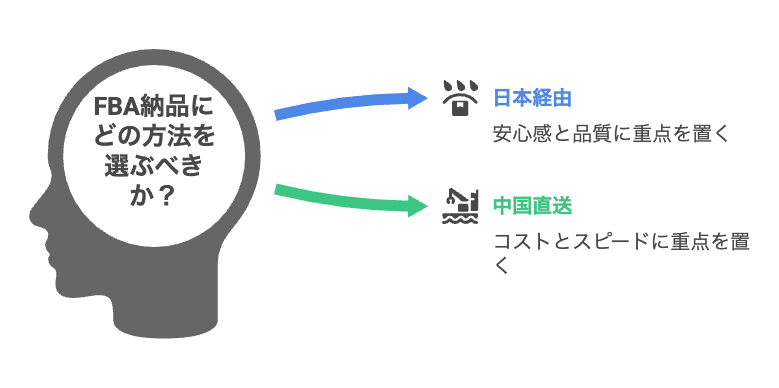

FBA納品には「中国から直送」または「一度日本に送ってからFBAに納品」の2パターンがあります。

それぞれに向き・不向きがあり、検品体制や商品ジャンルによって判断が分かれるところです。

この章では、その2つの納品方法の特徴を整理しながら、判断基準について見ていきます。

日本経由の納品は“安心感”が大きなメリット

日本経由の納品では、一度国内の倉庫で検品・再梱包を行えるため、商品の破損や不良品の混入を防げます。

中国からそのまま送ると、段ボールが潰れていたり、検品ミスが見逃されたままFBAに届いてしまうリスクも。

パッケージ破損によるクレームを避けたい場合や、高評価を維持したい場合は、日本での確認が効果的です。

さらに、日本人スタッフとのコミュニケーションが取れることで、トラブル時の対応も迅速かつスムーズに行えます。

国内での対応になるため

納品の再手配や返品処理も柔軟に行えるという安心感も大きなメリット

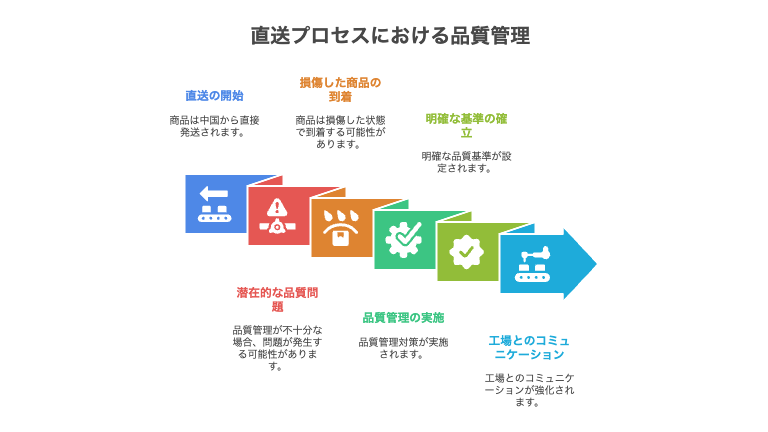

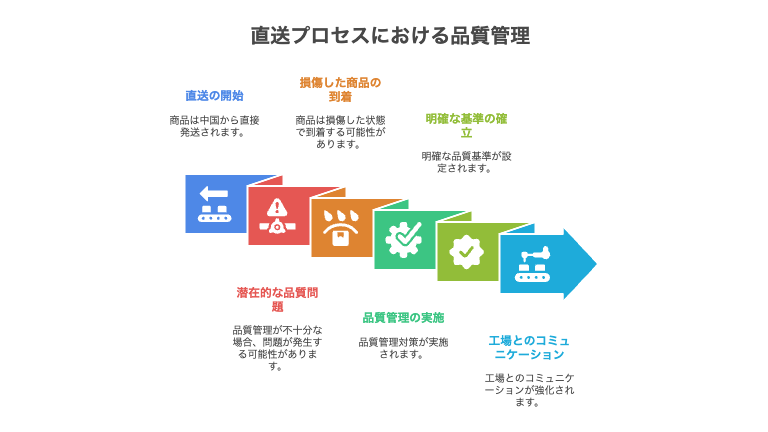

中国からの直送は“コスト”と“スピード”で優位

直送の最大のメリットは、検品・中継コストを削減できる点と、納期が短縮できる点です。

明確な検品マニュアルと信頼できる代行業者を活用すれば、品質面も一定水準を維持可能。

数量が多い場合や、急ぎの納品には直送が向いています。

また、直送を採用することでキャッシュフローも改善しやすくなります。

特に資金繰りがシビアな初期フェーズでは、スピード納品による売上回収の早さが大きな武器になります。

工場や代行業者との連携精度が問われるため、仕組みの構築と信頼関係の構築は必須です。

工場や代行業者との連携精度が問われるため

仕組みの構築と信頼関係の構築は必須

日本経由 vs 直送、それぞれのメリット・デメリット

納品ルートは一概に「こっちが正解」と言い切れません。

商品の大きさ、壊れやすさ、リードタイム、予算など、条件によってベストな方法は変わります。

この章では、日本経由と中国直送それぞれの利点と注意点を具体的に掘り下げていきます。

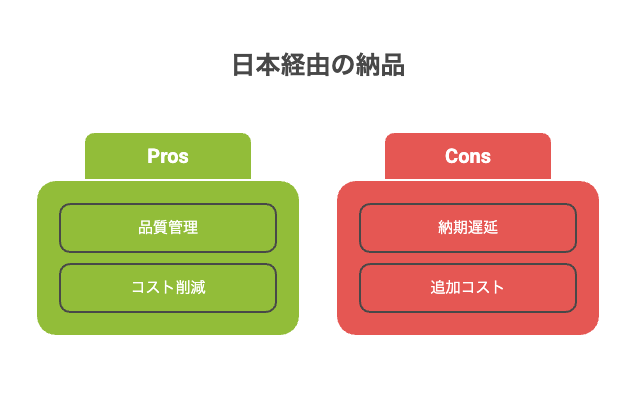

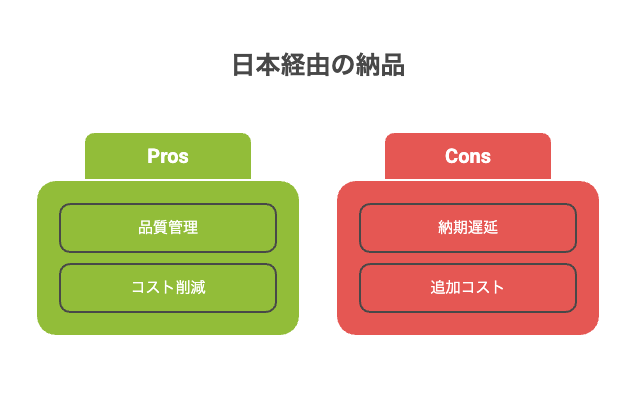

日本経由のメリットとリスク

日本での検品・梱包により、品質面での信頼性は非常に高くなります。

国内の就労支援施設を利用すれば、コストも比較的抑えやすく、やり取りもしやすいという安心感もあります。

ただし、納期は長くなり、余分な作業コストがかかる点には注意が必要です。

さらに、日本到着後に初めて発覚した不良品については、返品対応が困難になるケースもあるため、事前にどこでどのレベルまで検品するのかを明確に決めておくことが重要です。

場合によっては、工場との連絡が途絶えた状態で再対応ができないこともあるため、二重検品の体制を敷くのが理想的です。

中国直送のメリットと落とし穴

中国での検品とそのままの直送により、時間とお金を節約できる一方で、品質リスクはつきものです。

現物を自分の目で見られない分、マニュアルの明確さと業者との信頼構築が重要に。

基準を満たせなければ、クレームやバッドレビューにつながる可能性があります。

検品ミスによって本来販売できない商品がFBAに納品されると、販売後の返品処理・アカウント評価低下・在庫処分など、さまざまなダメージに発展する可能性があります。

納品後のトラブルは時間とコストの両面での損失につながるため、事前準備が直送成功の鍵を握ります。

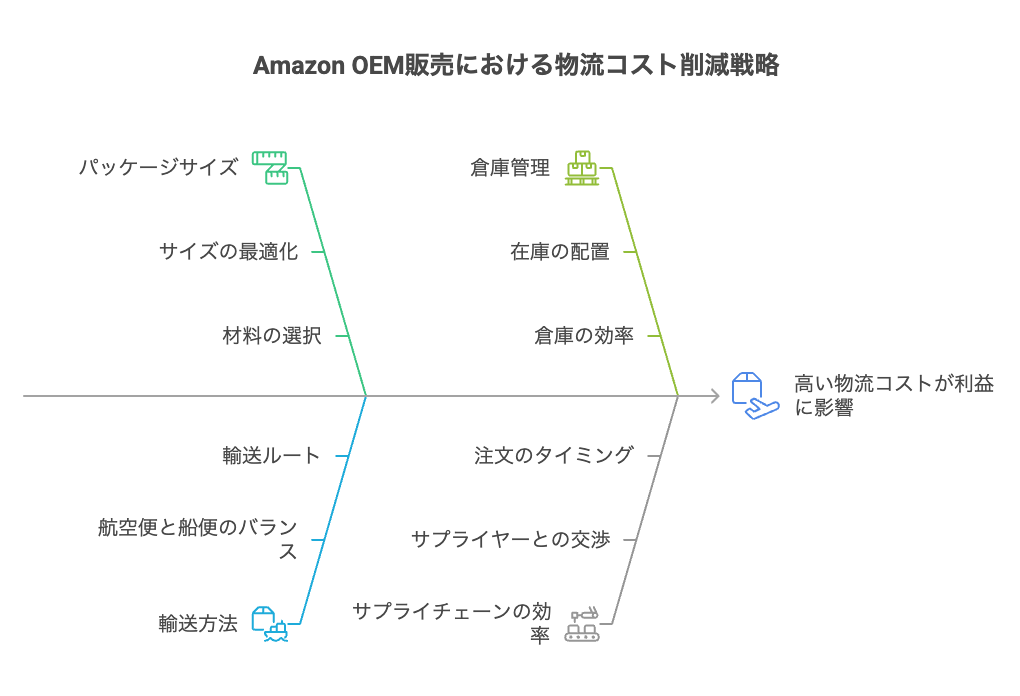

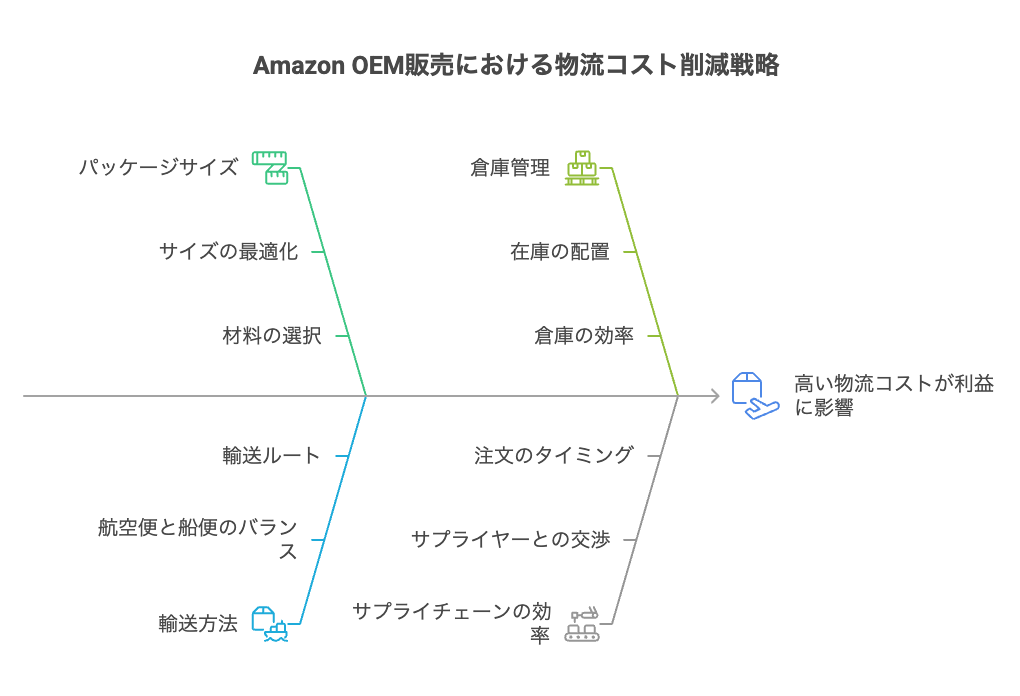

現場で使われる物流コスト削減の工夫

物流費の削減は、利益率を上げるうえで非常に重要なポイントです。

商品サイズの見直しや輸送方法の選定など、細かな工夫が積み重なって大きな差になります。

この章では、実際に行われているコストダウンの工夫を紹介します。

段ボール潰れ対策やパレット積みの工夫

段ボールが潰れると商品が破損し、返品リスクが高まります。

その対策として「パレット積み」や「緩衝材の追加」が有効です。

特に高単価商品では、潰れ前提で多めにパッケージを同梱することもあります。

コンテナ内での荷物の積み方にも工夫が必要です。

パレットを使用することで、荷崩れを防ぐ「ラッシング」などの固定作業も可能になり、商品を安定した状態で輸送できます。

また、積載効率とのバランスも重要で、コストを抑えるには商品のサイズや個数ごとに最適な積載方法を見つける必要があります。

航空便と船便、どちらが本当に安い?

一見、船便の方が安いと思われがちですが、軽くて小さな商品では逆に航空便の方が安くなることもあります。

実際に見積もりを取ると、「飛行機の方が早くて安い」という例も。

輸送手段は商品特性に応じて最適化すべきです。

特に1箱〜2箱程度の少量輸送では、航空便のスピード感とコストバランスが意外と優れていることもあります。

納期が重要なプロモーション施策と組み合わせる場合など、戦略的な視点からの判断も大切です。

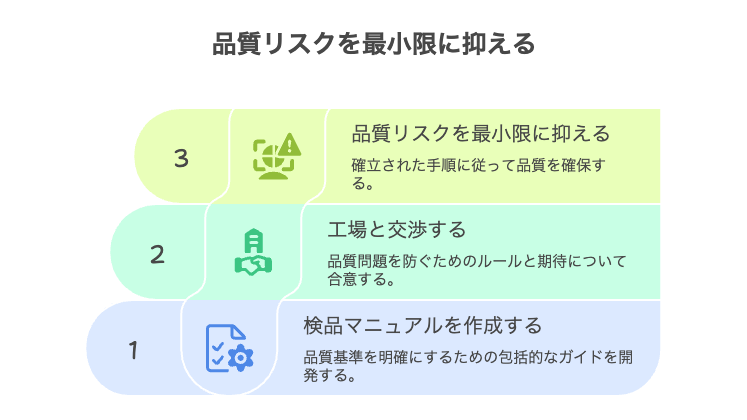

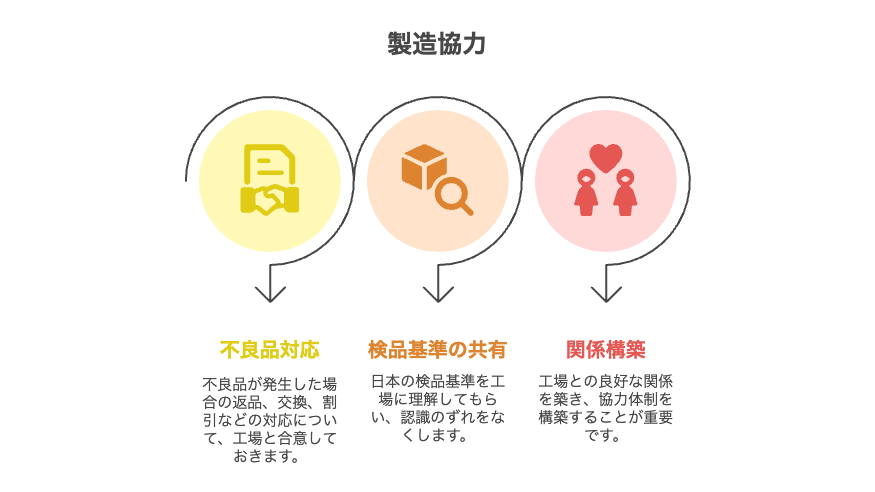

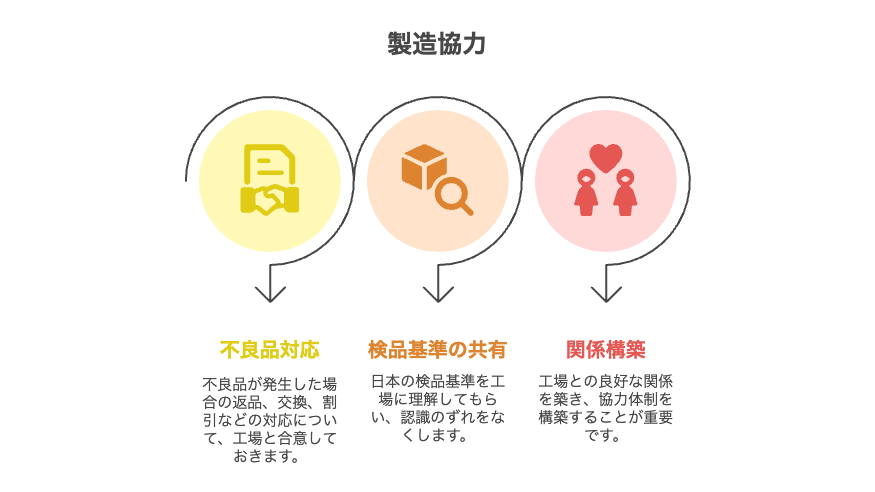

検品マニュアルと工場交渉のポイント

トラブルを未然に防ぐためには、検品マニュアルの作り方や工場とのやり取りも重要です。

この章では、実際の現場で使われている「伝わるマニュアル作成術」や「不良対応の合意ポイント」など、品質を守るための実践的ノウハウを解説します。

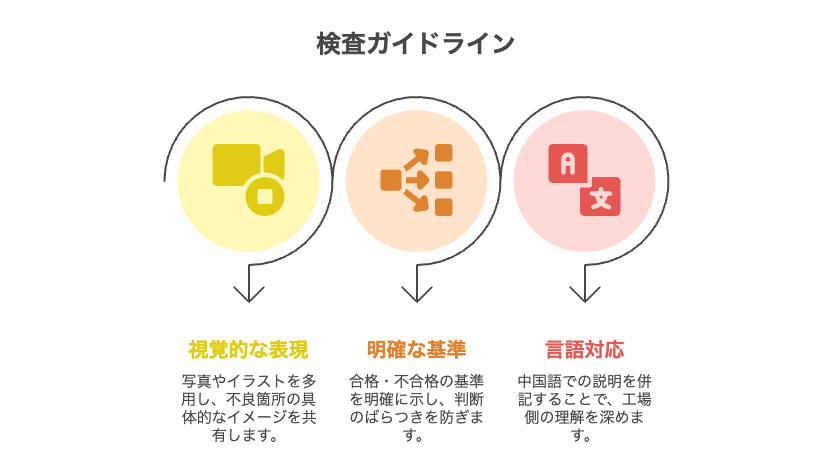

小学生にも伝わる検品マニュアルを

検品マニュアルは文章だけでなく、写真・図解・矢印などで直感的に理解できるものを作りましょう。

中国では英語が通じないケースも多く、可能であれば中国語での併記がベストです。誤解を防ぐためにも、言語面と視覚面の両方からサポートを。

また、許容範囲やNG基準も明確に設定し、「このキズならOK/この状態ならNG」といった具体例を提示すると、より実用的になります。

あいまいな表現は誤解を生む元なので、誰が見ても同じ判断ができる仕組みにすることが理想です。

不良品対応は事前の取り決めが命

発注前に「不良品が出たらどうするか」を必ず明確にしておきましょう。

返品、次回発注での補填など、対応を工場と合意していないと、トラブルの原因になります。

検品基準が細かい日本側の要望は、海外工場にとって負担になることも多いため、交渉には配慮が必要です。

また、「対応できないレベルの検品なら取引できない」と言われる場合もあるため、商品仕様と検品精度のバランスをとることも大切です。

交渉段階で製造原価の調整やMOQの見直しも視野に入れておくと、長期的な取引がしやすくなります。

まとめ

今回は、FBA納品の2つの主要ルートである「中国からの直送」と「日本経由」の違いについて、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説してきました。

また、コスト削減の工夫や、検品マニュアルの作り方、工場との交渉術まで、物流の現場で起きがちな問題とその対策を具体的に紹介しました。

FBA納品における正解は、扱う商品やビジネスの状況によって変わります。

大切なのは商品ごとに

「何を優先すべきか」を見極めて最適な方法を選ぶこと

この記事を通して、納品に関する漠然とした不安が少しでもクリアになっていたら嬉しいです。

もし「どちらを選べばいいか自信がない」「まだ具体的な仕組みが固まっていない」という場合でも大丈夫です。

焦らず一歩ずつ、自分に合ったやり方を見つけていけばOK。

必要な情報を集め、試行錯誤を重ねることで、確実に最適な物流体制が見えてきます。

まずは現在の納品方法を振り返り、今回の内容をヒントに「改善できる点があるかどうか」をチェックしてみてください!

コメント